Römische Literatur und ihre Umwelt: Autoren in alphabetischer Folge

Die erste Fassung dieser Linkliste ging im Jahr 1998 online; letzte Revision November 2025.

Neu Dezember 2025: Zielsetzung und Hintergrund der Linkliste

Inhalt dieser Seite:

Ambrosius ♠ Ap(p)uleius ♠ Augustinus ♠ Augustus ♠ Ausonius ♠ Bibel ♠ Boethius ♠ Caesar ♠ Cato (M. Porcius Cato Censorius) ♠ Catull ♠ Celsus ♠ Cicero ♠ Disticha Catonis ♠ Aulus Gellius ♠ Horaz ♠ Livius ♠ Lukan (M. Annaeus Lucanus) ♠ Lukrez (T. Lucretius Carus) ♠ Martial ♠ Ovid ♠ Plautus ♠ Properz ♠ Publilius Syrus ♠ Seneca d.J. ♠ Sulpicia (Corpus Tibullianum) ♠ Valerius Maximus ♠ Vergil ♠ Vitruv

Die wissenschaftliche Basis dieser Seite: Dissertation Antikerezeption im Internet von

2012.

Autoren in alphabetischer Reihenfolge

Ambrosius

Ambrosius von Mailand, 339 – 397

Lateinischer Text: Hymnen, Bibliotheca Augustana ♠ The Latin Library ♠ Übersetzungen (Bibliothek der Kirchenväter)

Ap(p)uleius

Apuleius von Madaura (genauer Name unbekannt), geb. 125 n. Chr.

Apuleius in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Online-Dissertation: Walter Domke: Studien zum antiken Roman: die Metamorphosen des Apuleius als historische Quelle, Berlin 2007, https://doi.org/10.14279/depositonce-1543

Texte und Übersetzung

PHI Latin Texts ♠ Bibliotheca Augustana ♠ Peri Hermeneias (Peter King’s Website, ed. Moreschini 1991; dieses Werk wird von manchen als unecht angesehen) ♠ Perseus ♠ The Latin Library: Texte unsicherer Herkunft

Übersetzungen

- Apologia und Florida, Project Gutenberg (engl.), Übersetzer: Butler, 1909

- Metamorphosen/Der goldene Esel, Übersetzer: August Rode, Berlin 1920, bei Zeno.org

- Projekt Gutenberg (deutsch)

Augustinus

Aurelius Augustinus, 354 – 430 n. Chr. Augustinus in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Porträt des Hl. Augustinus an der Domkanzel des Stephansdoms in Wien. Wiedergabe des Bildes mit freundlicher Genehmigung des Kirchenmeisteramtes. Die Autorschaft dieser Plastik ist umstritten; lange galt Anton Pilgram als der Künstler, aber heute gelten Künstler um Niclas Gerhaert van Leyden als die Urheber. Vermutlich entstanden die Porträts an der Kanzel um das Jahr 1480. Vgl. Wien Geschichte Wiki über Anton Pilgram und die kunsthistorische Beschreibung bei Dombaumeister.

Literaturempfehlung: Martin Büchsel: Die wachsame Müdigkeit des Alters. Realismus als rhetorisches Mittel im Spätmittelalter, in: Artibus et Historiae 46 (2002), S. 21-35

Texte / Editionen, Kommentare und Übersetzungen

- Die umfangreichste Sammlung lateinischer Texte des Theologen: http://www.augustinus.it/latino

- Der Philologe James O’Donnell, Autor einer Monographie zu Augustinus (2005), bietet auf seiner Website Augustine of Hippo eine Einführung in Leben und Werk sowie Textausgaben, teilweise per Hyperlinks kommentiert, und Interpretationen. Siehe vor allem Text und Kommentar zu den Confessiones.

- Gut dokumentierte Texte auch auf Peter King’s Website

- Bibliotheca Augustana

- Edition nach der Patrologia Latina (ed. Migne), Corpus Corporum, Universtität Zürich

- The Latin Library

Übersetzungen

- Übersetzungen in der Bibliothek der Kirchenväter

- Confessiones, Albert Outler (1955), Georgetown University (Wikipedia über A.C.Outler)

- De civitate dei, lateinisch und deutsch, Übersetzung von Carl Johann Perl, 1979, bei Digi20

- Confessiones, Übersetzung von Otto F. Lachmann 1888, Universität Freiburg

Umfassende Website zu Augustinus

Die Seite www.augustinus.de bietet eine umfangreiche Datenbank zur Sekundärliteratur (Link im Navigationsrahmen oben unter Projekte des ZAF oder direkt: Literaturdatenbank) und einführende Artikel, die aus der Sicht der katholischen Theologie geschrieben sind (Link: Augustinus).

Lexikon-Artikel

- Der Artikel in der Wikipedia geht umfassend auf viele einzelne Werke ein und zeigt auch die problematischen Seiten des Kirchenvaters auf, v.a. den Antijudaismus. Insgesamt ist die Tendenz kritisch.

- Der umfassendste Artikel findet sich bei der Standford Encyclopedia of Philosophy (2019/2024, Autor: Christian Tornau). Es gibt dort auch eine umfassende Bibliographie.

Forschungstexte

- Joachim Sauer (Hg.) (2022): Antike Konzepte neu denken bei Augustinus. Transformationen klassischer Texte in De civitate Dei und weiteren Werken, Propyläum, DOI: https://doi.org/10.11588/propylaeum.1089

- Samuel Shearn (2024): Troststrategien bei Seneca und Augustin. Anregungen für die Systematische Theologie, Hermeneutischer Blätter

- Die Online-Zeitschrift Etica & Politica legt im Jahr 2007 ihren Schwerpunkt auf das Thema ‚Gerechtigkeit bei Augustinus‘. Dort liest man z.B den Artikel „ Politische Gerechtigkeit bei Cicero und Augustinus“ von Christph Horn. Der Autor fragt, was Cicero unter Gerechtigkeit versteht, und ob Cicero noch dem platonischen Ideal der Gerechtigkeit verpflichtet ist oder eine eher pragmatische Sichtweise der Gerechtigkeit vorschlägt. Augustinus‘ Begriff der Gerechtigkeit wird als im Wesentlichen theologischer bestimmt.

Zeitungsartikel

In der FAZ liest man einen Text von Robin Lane Fox über Augustinus‘ Confessiones (2015)

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

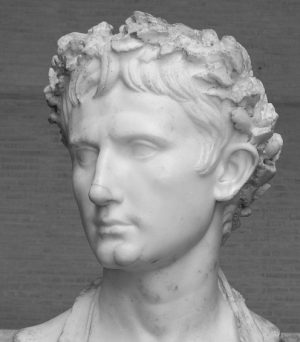

Augustus

Der Name des ersten römischen Kaisers ist nicht einfach zu bestimmen. Geboren wurde er 63. v. Chr. als C. Octavius. Vor der Annahme des Titels Augustus („der Erhabene“) im Jahr 27 v. Chr. wird er allgemein als Octavianus bezeichnet, obwohl er diesen Namen nie verwendete, vermutlich, weil die Ergänzung -an- zu dem Gentilnomen Octavius anzeigte, dass der Träger dieses Namens adoptiert wurde. Für das Verständnis ist es wichtig, dass Augustus/Octavianus im Jahr 44. v. Chr. von C. Iulius Caesar (siehe unten), seinem Großonkel, testamentarisch adoptiert wurde. Er nannte sich in der Folge C. Iulius Caesar oder C. Iulius Caesar divi filius (der Sohn des Göttlichen) und wird auch von Cicero in den philippischen Reden immer als Caesar bezeichnet. Bezeichnenderweise nennt Cicero ihn aber in der gleichen Zeit in seinen Briefen an seine Freunde Octavianus (z. B. Epistulae ad Atticum 15.12.1.1). Gestorben ist Augustus im Jahr 14 n. Chr.

Augustus in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Textausgaben und Übersetzung der Res gestae

PHI Latin Texts ♠ John Paul Adams: Res Gestae in einer sorgfältigen Edition ♠ Perseus ohne Angabe der Edition.♠ The Latin Library

Übersetzung: lateinisch, griechisch, bei Lacus Curtius, Ausgabe angelehnt an die LCL-Ausgabe von 1924.

Siehe auch: Sueton, Vita Caesarum, Augustus: Übersetzung aus dem 19. Jh. beim Projekt Gutenberg ♠ PHI Latin Texts ♠ LCL 1913 Lacus Curtius

Lexikonartikel und Forschungsbeiträge

Der deutschsprachige Wikipedia-Artikel über Augustus ist lesenswert; vgl. Wikipedia, englisch.

Tim Parkins (2018): The Emperor Enters the Bedroom: Reproduction and

Roman Law, Classical Association of Victoria, (W.H. Allen Memorial Lecture 2018, zuerst in: Antiquity to the Present Day, eds. L. Kassell, R. Flemming, and N. Hopwood

(Cambridge: CUP)

Augustus in Rom

Augustus auf dem Forum Romanum

Das Projekt Digitales Forum Romanum der Humboldt-Universität zu Berlin verbindet digitale Rekonstruktionen des Forum Romanum mit Beschreibungen der Bauten, ihrer Geschichte und des entsprechenden Forschungsstandes. Die Seiten geben auch einige Aufschlüsse über wichtige Akteure in der Gestaltung des Forum Romanum. Speziell für Augustus sind diese Seiten interessant:

- über den Caesartempel – ursprünglich ein Bekenntnis des Triumvirn zu seinem Adoptivvater C.Iulius Caesar, diente dieser Tempel später der Darstellung von Augustus‘ Triumphen;

- über die Rostra Augusti – die zentrale Rednertribüne

- über die Columnae rostratae Augusti – die Ehrensäulen des Augustus

Das Haus des Augustus und der Apollon-Tempel auf dem Palatin

Im Jahr 28. v. Chr. wurde ein von Augustus geplanter Apollo-Tempel in unmittelbarer Nachbarschaft zum Haus des Herrschers geweiht. Über diesen Tempel gibt es einen Wikipedia-Artikel. Eine Bilderstrecke bei The Guardian.

Bildpolitik

Tonio Hölscher (2013): Patris similem… aetatis salva differentia. Synchronismen und Dynastiebildung in den Bildnissen der Familie des Augustus, via Propylaeum – DOI 10.11588/propylaeumdok.00004434

Die verschiedenen Typen der Augustus-Porträts und ihre politische Bedeutung werden bei Viamus – Uni Göttingen vorgestellt.

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Ausonius

Decimus Ausonius (ca. 310-394 n. Chr.)

Mosella bei der Bibliotheca Augustana ♠ Perseus ♠ bei der Latin Library ♠

Übersetzung: Die Mosella des Decimus Magnus Ausonius : mit beigegebenem Grundtext / übertr. von Rich. Eduard Ottmann. Trier : Lintz, 1895, Digitalisat bei Dilibri Rheinland-Pfalz

Bibel

- Eine große Auswahl von Bibel-Ausgaben in vielen Sprachen, v.a. auch in englischer Sprache, bei BibleGateway

- Die Nova Vulgata auf der Website des Vatikan

- Stuttgarter Vulgata (1519), eine elektronische Edition

- Torah, Tanakh und Talmud; eine Einführung auf Judentum.org

- Die Bibel bei der Latinlibrary

- Siegener Antike Texte zur Umwelt des Neuen Testaments: Universität Siegen

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Boethius

Anicius Manlius Severinus Boethius, um 480 n. Chr. – 524 n. Chr.

Texte

Verschiedene Werke auf Peter Kings Website ♠ Bibliotheca Augustana ♠ Perseus (Klick auf den blauen Pfeil öffnet die Liste der Texte) ♠ textkritische Ausgabe der Consolatio philosophiae auf Musis Deoque, ed. Bieler (1984) und Agnesini (elektronische Edition, 2009)

Übersetzung: Trost der Philosophie, Bibliothek der Kirchenväter

Abhandlungen und Kommentare

- James O’Donnells Kommentar zu Boethius, Consolatio

- Artikel in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (2010; Autor: John Marenbon)

- Michael Lindner: Boethius: Wie der klügste Mann seiner Zeit den Kopf verlor, Telepolis 2025

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Caesar

C. Iulius Caesar (100 v. Chr.-44 v. Chr.)

Caesar in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Texte und Kommentare

Dickinson College Commentaries: Kommentierte Ausgabe von Auszügen aus dem 1. Buch von De bello Gallico. ♠ PHI Latin Texts (De bello Gallico: ed. O. Seel 1961) ♠ Perseus, De bello Gallico (ed. Holmes 1914) und De bello civili ♠ The Latin Library

Inhaltsübersicht, PDF 24 Seiten, LMU

Texte und Konzepte für den Schulunterricht

- Lehrerfortbildung-BW: Gestalten Europas: Caesar – Unterrichtsmaterial

- Caesar, De bello Gallico, Helvetierkrieg, Website Martin Bode

- Caesar auf der Seite Erich Gottweins

- Crischan Becher, Markus Hörty: Veni, vidi, falsi nuntii – Fake News in der Antike. Unterrichtsentwurf, Uni Potsdam

Zeitungsartikel

Über Caesars Ermordung, WELT.de 2020

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Cato

M. Porcius Cato (Censorius), 234 v. Chr. bis 149 v. Chr.

Text: De agri cultura

PHI Latin Texts, ed. A. Mazzarino 1982 ♠ The Latin Library

Lexikon

Der Artikel der Wikipedia auf Deutsch und Wikipedia auf Englisch

Sekundärliteratur

- Markus Bayer (2010): Cato maior im Lateinunterricht – Aufstieg und Fall eines Vorzeigerömers Pegasus Online-Zeitschrift

- Online-Dissertation: Hannelore Rex: Die lateinische Agrarliteratur von den Anfängen bis zur frühen Neuzeit, 2010, Universität Wuppertal

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Catull

C. Valerius Catullus, Lebensdaten unsicher: ca. 87/85 v. Chr. bis frühestens 55 v. Chr.

Catull in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Texte: Wissenschaftliche Editionen

- Textkritische Edition bei dem Projekt Musisque Deoque.

- Die Website Catullus Online versammelt zu jedem Gedicht Catulls alle verfügbaren Konjekturen und alternative Lesarten und stellt damit eine der Lösungen für die Frage dar, wie im Internet textkritische Editionen angeboten werden können. Zusätzlich findet man Äußerungen und Zitate antiker Schriftsteller zu den einzelnen Versen und Gedichten.

- Catulls Werk bei der PHI Latin Library

Andere Editionen

Bibliotheca Augustana, mit Angaben zu den Metren ♠ Perseus ♠ The Latin Library ♠ Carmina mit Konkordanz: Obscure.org ♠ Catulls Gedichte auf der Seite Erich Gottweins

Didaktisch: Ein Leseheft im PDF-Format mit Catull-Gedichten und Übersetzungshilfen (Martin Bode)

Die Scuola Media Statale Valerio Catullo in Catulls Geburtsort Verona, erbaut im Stil des Brutalismus.

Übersetzungen

Übersetzungen bei E.Gottwein ♠ Eduard Mörikes Übertragungen in Versen: Google Books

Lexikon: Der Artikel über Catull in der Wikipedia

Bibliographie zu Catull: A Hellenistic Bibliography

Sekundärliteratur

Frei zugängliche Forschungsliteratur im Internet (Auswahl)

- Bernhard Zimmermann (2008): Catull – ein hellenistischer Dichter in Rom, in: Pegasus-Onlinezeitschrift VIII/1 – Online

- Elektronisches Buch: William Fitzgerald (1996): Catullan Provocations. Lyric Poetry and the Drama of Position, Berkeley / Los Angeles / Oxford

- Dorothea Weiß (2007): Catull, c. 8. und der Übersetzungsvergleich, in: Pegasus-Onlinezeitschrift VII/1 , 57, Artikel und Materialsammlung: Übersetzungen zu Catull, c. 8

- Jürgen Paul Schwindt (2012): Rom und der Osten oder Von der Schwierigkeit, sich zu orientieren (von Catulls Odyssee zu Horaz‘ Aeneis). Dictynna

- Eckard Lefèvre (2000): Otium Catullianum (c. 51) und Otium Horatianum (c. 2, 16). In: Ernst Sigot (Hrsg.): Otium – Negotium. Beiträge des interdisziplinären Symposions der Sodalitas zum Thema Zeit. Carnuntum 28. – 30.8.1998. Wien: Ed. Praesens, 2000, S. 198 – 213. Online bei FreiDok Plus (Universitätsbibliothek Freiburg)

Dieser Text bietet eine Interpretation von Catulls c. 51, der an Sappho angelehnten Ode.

Videos und Vertonungen

Das berühmte Gedicht c. 5 (‚vivamus, mea Lesbia, atque amemus‘), Youtube ♠ Dieses und andere Gedichte in einer Vertonung als Rockmusik, Munduslatinus ♠

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Celsus

Aulus Cornelius Celsus, Lebensdaten unsicher: 1. Jh. n. Chr.; Zeit des Tiberius

Celsus in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

De Medicina bei der Bibliotheca Augustana und bei Perseus

Didaktisch aufbereitetes Material beim Lehrerfortbildungsserver BW

Cicero

M. Tullius Cicero, 106 v. Chr. – 43 v. Chr. Cicero in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Texte

- PHI Latin Texts

- Perseus – Um die Liste mit den Texten sehen zu können, muss man auf den blauen Pfeil vor dem Namen des Autors klicken.

- Die Bibliotheca Augustana bietet nur wenige Texte, darunter aber die Hortensius-Fragmente.

- The Latin Library

Texte mit Kommentar und Lektürehilfe

- Landesbildungsserver Baden-Württemberg:

- Lehrerfortbildungsserver Baden-Württemberg: Pro Sexto Roscio

- Texte und biografische Angaben auf der Seite Erich Gottweins.

- Dickinson College Commentaries: Text und Kommentar zu In Verrem und De imperio C. Pompei.

Übersetzungen

- Übersetzungen aus De finibus bonorum et malorum, Landesbildungsserver Baden-Württemberg, alle Texte übersetzt vom Autor dieser Website

- De finibus bonorum et malorum bei Zeno.org (19. Jh.)

- Pro Archia poeta, Romanum.de, Übersetzer: Rainer

Lohmann (21. Jh.). Im gleichen Projekt: Auszüge aus Laelius de amicitia. - Diese Schrift auch bei Gottwein, Übersetzung angelehnt an W.M.Pahl, 19. Jh.

- Verschiedene Übersetzungen aus dem 19. Jh. beim Projekt Gutenberg

Online-Lexika

- Wikipedia

- Artikel Cicero der Stanford Encyclopedia of Philosophy. Autor: Raphael Woolf. Dieser Artikel arbeitet die skeptische Position Ciceros u. a. anhand einer Interpretation des Lucullus heraus. Großer Wert wird auch auf die theologischen Theorien Ciceros gelegt. Der Autor plädiert überzeugend dafür, Cicero als Philosophen ernst zu nehmen.

Dass die SEP im Jahr 2022 Cicero eines eigenen Artikels würdigt, zeigt die wachsende Wertschätzung für diesen Philosophen in der Fachwelt. - Artikel Cicero in der Internet Encyclopedia of Philosophy (Autor: Edward Clayton)

Online-Dissertationen

- Tokiko Takahata: Das Bild des römischen Staates in Ciceros philosophischen Schriften, Universität Marburg (URN: urn:nbn:de:hebis:04-z2004-06225)

- In Kap. 13 der Dissertation ‚Antikerezeption im Internet‘ (2012, T.Bechthold-Hengelhaupt, Autor dieser Website) wird das Bild von Ciceros philosophischer Haltung, wie es sich aus der Forschung und aus der Interpretation einzelner Texte ergibt, mit dem Bild verglichen, das bei einer Internetrecherche entsteht. Direktlink zur Dissertation, PDF, 7 MB

- Silke Nickel: Latein als Medium sprachlichen Handelns in Ciceros Briefen an Terentia. Erweiterte Sprechaktanalyse mit Interpretation. Dissertation Göttingen 2020. Online: http://dx.doi.org/10.53846/goediss-8340

Wissenschaftliche Aufsätze

- Jan-Wilhelm Beck (2019): Menschenwürde in Rom. Cicero, Seneca, Plinius und (ihre) Sklaven, Göttinger Forum für Altertumswissenschaften

- Johannes Christes: Antrittsvorlesung an der Humbold-Universität Berlin, 1995: Cicero und der römische Humanismus

- Eckard Lefèvre: Cicero und Vergil als literarische Zeugen des Übergangs vom Bürgerkrieg zur Pax Augusta : von den ‚Orationes Philippicae‘ zur ‚Aeneis‘, in: Latein und Griechisch in Baden-Württemberg 35 (2007), S. 32 – 45, online auf dem Freiburger Dokumentenserver.

- Anja Wolkenhauer (2014): Archimedes in Rom : die Bedeutung der materiellen Kultur für Ciceros Konstruktion von memoria und Kulturtransfer, Museum Helveticum

Disticha Catonis

Bei den Disticha Catonis (auch Dicta Catonis) handelt es sich um eine Spruchsammlung aus dem 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr.

Wikipedia (Mit anderem Inhalt auch auf der englischen Wikipedia).

Text

Text: Homepage M.Baldzuhn

Text und (englische) Übersetzung auf der Internetseite des Philologen J. O’Donnell, Georgetown University. Da die Verlinkungen nicht alle korrekt sind, werden hier die Direktlinks geboten:

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Aulus Gellius

Aulus Gellius verfasste die Noctes Atticae im 2. Jahrhundert n.Chr., vielleicht um das Jahr 165.

Gellius in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Text bei der PHI Latin Library (ed. Marshall 1968) ♠ Bei der Bibliotheca Augustana ♠ Perseus, ed. Rolfe 1927 ♠ Mit Übersetzung beim Lacus Curtius (B.Thayer; LCL 1927) ♠ Latin Library (unvollständig)

Texte für den Unterricht, teils mit Übersetzungshilfen, teils mit Übersetzung, beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg. Enthalten u. a. der Sophismus des Euathlos.

Siehe auch den Eintrag bei der Wikipedia (Mit anderem Inhalt auch englische Wikipedia).

Elektronisches Buch: Beate Beer: Aulus Gellius und die ›Noctes Atticae‹. Die literarische Konstruktion einer Sammlung (Millenium Studies), Open Access bei DeGruyter, doi.org/10.1515/9783110695083

Eine wertvolle Einführung und Interpretation des Werkes!

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Horaz

Q. Horatius Flaccus, 65 v. Chr. – 8 v. Chr. Horaz in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Der Wikipedia-Artikel zu Horaz

Texte

PHI Latin Texts, ed. Klingner 1959 ♠ Musis Deoque (Carmina: ed. Klingner 1959; textkritische Edition) ♠ Bibliotheca Augustana ♠ Perseus ♠ The Latin Library

Übersetzungen

Übersetzung von J.H.Voß und von C.M.Wieland beim Projekt Gutenberg.

Abhandlungen

- Lorenz Rumpf: Caelum ipsum petimus stultitia. Zur poetologischen Deutung von Horaz‘ c.1,3 ( Rheinisches Museum 2009)

- Ulrich Schmitzer: Der Maecenaskreis macht einen Ausflug, oder: Wie Horaz die Politik zur Privatsache macht (2009), Propylaeum.DOK, URN: urn:nbn:de:bsz:16-propylaeumdok-18333

- Ulrich Schmitzer: Von Wölfen und Lämmern (Hor. epod. 4), Propylaeum.DOK, URN: urn:nbn:de:bsz:16-propylaeumdok-1985

- Michael Hendry: Three Problems in the Cleopatra Ode, Classical Journal 88.2 (1992) Curculio

- Michael Hendry: The Marriage of Greece and Rome in Horace, Epistles 2.1 and Epodes 8 and 12, Curculio

- Olivier Thévenaz: Échos de Sappho et éléments nuptiaux dans les Odes d’Horace, Dictynna 4.2007

- Benedikt Melters: Totus in illis. Anmerkungen zur kompositorischen Kohärenz von Hor. Sat. 1,9., Rheinisches Museum 2011

- Jürgen Paul Schwindt: Rom und der Osten oder Von der Schwierigkeit, sich zu orientieren (von Catulls Odyssee zu Horaz‘ Aeneis), Dictynna 2012

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Livius

Titus Livius, um 59 v. Chr. – 17 n. Chr. Livius in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Texte

PHI Latin Texts ♠ Perseus ♠ The Latin Library → Zu beachten ist bei dieser Textauswahl, dass die periochae nicht von Livius verfasst wurden. ♠ Livius auf der Seite Erich Gottweins

Aktuelle Publikation

Aktueller Beitrag zur Livius-Rezeption: Politische Lektüren von T. Livius‘ „Ab urbe condita“. Zur Rezeptionsgeschichte von Machiavelli über den Nationalsozialismus bis zur Gegenwart, 2025, vom Autor dieser Website – siehe den Post zur Publikation dieses Aufsatzes, mit Inhaltsangabe

Unterrichtsmaterialien

Didaktisch aufbereitete Livius-Texte beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg.

Übersetzungen

Projekt Gutenberg: Übersetzung aus dem 19. Jh.: Livius beim Projekt Gutenberg.

Bibliografien, Aufsätze und Lexikonartikel

- Livius-Bibliographie der Universität Kiel (1. Dekade)

- Alexander Doms: Titus Livius – Historikerlektüre unter dem Hakenkreuz, in: Pegasus-Onlinezeitschrift 2012

- Der Wikipedia-Artikel

- Thomas Olechowski: Das römische Königtum, Internet-Zeitschrift für Rechtsgeschichte

- Sara L. Hales: Blog: Teaching Classics in the Age of #MeToo (2018), Society for Classical Studies, mit Überlegungen zur Interpretation der Geschichten in Livius‘ Werk, in denen Gewalt gegen Frauen dargestellt wird

Elektronische Bücher

- Andrew Feldherr: Spectacle and Society in Livy’s History, 1998, University of California Press

- Dennis Pausch: Livius und der Leser, https://books.openedition.org/chbeck/1396

Abbildungen

Peter Paul Rubens: The Decius Mus Cycle, ein elektronisches Buch von Reinhold Baumstark, ca. 65 S., mit vielen Abbildungen, download beim Metropolitan Museum of Art

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Lukan

M. Annaeus Lucanus, 39 n. Chr. – 65 n. Chr.

Wikipedia über Lukan

Editionen des Bellum Civile

MusisDeoque: textkritische Edition nach A. Bourgery / M. Ponchont (1967) ♠ PHI Latin Texts, ed. A.E.Housman 1927 ♠ Bibliotheca Augustana (ed. Housman) ♠ Perseus bietet eine Edition aus dem Jahr 1835 an. ♠ The Latin Library

Ein Klick auf das Bild öffnet eine größere Ansicht.

Übersetzungen

J.D.Duff, 1928, LCL ( Gutenberg.org)

Kommentare und Abhandlungen

- Martin Seewald (2002): Martin Seewald: Lucan. 9,1-604: ein Kommentar. Online-Dissertation: http://dx.doi.org/10.53846/goediss-3592

- Lisa Sannicandro (2010): Beobachtungen zu dolor in Lucans Bellum civile, Göttinger Forum für Altertumswissenschaften

- Karen Blaschka (2014): Die Allegorie vom funus Romae in Lucans Bellum Civile, Göttinger Forum für Altertumswissenschaft

- Ein Unterrichtsentwurf beim Lehrerfortbildungsserver Baden-Württemberg, erstellt vom Autor dieser Website, zu einem Auszug aus dem 9. Buch des Bellum civile: Cato stellt die stoische Lehre vor. Text, Übersetzung, Interpretation mit Schwerpunkten auf der narrativen und sprachlichen Gestaltung und der Darstellung der Philosophie.

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Lukrez

T. Lucretius Carus, um 97 v. Chr. bis 55 v. Chr.

Lukrez in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Lukrez vertritt in seinem Lehrepos De rerum natura die epikureische Lehre in poetischer Form. Den Titel kann man mit „Welt aus Atomen“ (Karl Büchner) übersetzen, weil der Dichter im Rahmen seines Programms epikureischer Aufklärung die Annahme zugrundelegt, die Welt sei materiell verfasst und bestehe aus Atomen. Auch in der Erkenntnistheorie folgt Lukrez seinem Vorbild Epikur, indem er jede Form der Skepsis ablehnt und die Sicherheit der Wahrnehmung annimmt. Die Wahrnehmung täuscht also nicht, sondern der Mensch ist tatsächlich in der Lage, die Realität adäquat wahrzunehmen.

Editionen von De rerum natura

MusisDeoque Basistext: C. Bailey 1922; elektronische Edition M. Berti (2019) ♠ PHI Latin Texts, ed. Martin 1969 ♠ Bibliotheca Augustana ♠ Perseus ♠ The Latin Library

Übersetzungen

Übersetzung von Herrmann Diels bei Zeno.org und bei Textlog.

M. Nisard, Paris, 1857, (Bibliotheca Classica Selecta)

Lexika

- Der Artikel der Stanford Encyclopedia of Philosophy. Autor: Simon Trépanier 2023. Wie für dieses ausgezeichnete Lexikon üblich, findet man hier die umfassendste Einführung in die Philosophie des Lukrez, die das freie Internet zu bieten hat. Mit umfangreichen Literaturangaben.

- Internet Encyclopedia of Philosophy

- Wikipedia

Untersuchungen

- Jacques Poucet: Einführung in Lukrez‘ Werk, in der Bibliotheca Classica Selecta

- Michael Erler: Leben wie ein Gott auf Erden. Epikur oder: Wie man glücklich wird. Neun Anmerkungen zu einem antiken Lehrer, DIE ZEIT 1999. Zur Lektüre ist eine kostenfreie Anmeldung nötig.

- Markus C. Schulte von Drach (2017): Feiert Lukrez statt Luther, Süddeutsche Zeitung

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Martial

M. Valerius Martialis, ca. 40 n. Chr. bis 103/104.

Martial in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Texte

Bibliotheca Augustana (ed. Heraeus/Borovskij 1976/1982) ♠ Musis Deoque ♠ Perseus (ed. Heraeus/Borovskij 1925/1976)

Untersuchungen

- Jens Leberl: Domitian und die Dichter. Poesie als Medium der Herrschaftsdarstellung, Göttingen 2004 bei Digi20

- Peter Habermehl: Martial – didaktisch. Plädoyer für die schulische Nutzanwendung eines ‚unerwarteten Klassikers‘, in: Pegasus-Onlinezeitschrift 2006

- Michael Wenzel (2022): Zwei Epigramme – zwei dialogische Monologe. Zu Martial VIII 17 und V 63 aus der Sicht der linguistischen Gesprächsanalyse, Göttinger Forum für Altertumswissenschaften

- Michael Wenzel (2021): Die rächende Göttin – zu Martial II 84, Göttinger Forum für Altertumswissenschaften

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Ovid

P. Ovidius Naso, 43 v. Chr.- 17/18 n. Chr.

Ovid in der Tabelle zur römischen Geschichte: Landesbildungsserver BW

Metamorphosen

Texte

- Metamorphosen in der PHI-Bibliothek, ed. Miller / Goold 1977-1984 –

- Text mit textkritischem Apparat auf dem Projekt Musisque Deoque

Diese elektronische Edition bietet auch eine Anzeige des Metrums: Klick auf metrical scansion oben rechts. - Latin Library, Edition nicht angegeben

- Bibliotheca Augustana, ed. Rudolf Ehwald, Berlin 1903/E. Rösch, München 1961

- Perseus, ed. Hugo Magnus 1892

Übersetzungen

- bei Zeno.org (Übersetzer: Reinhart Suchier 1862/68)

- bei Projekt Gutenberg (Johann Heinrich Voß)

- Moderne Übersetzung von A.S.Kline: PoetryInTranslation (Hier die Eingangsseite)

- Metrische Übersetzung, 1922-1933, Übersetzer: Brookes More, Hathi Trust Library

- Bibliotheca Classica Selecta (Université Catholique de Louvain), Übersetzung von Anne-Marie Boxus und Jacques Poucet (2005-2009)

Untersuchungen zu den Metamorphosen und ihrer Rezeption und Forschungsportale

- Markus Janka / Michael Stierstorfer (2020): (Proto-)phantastische Techniken komplexen Erzählens und Visualisierens in Ovids Metamorphosen und in aktuellen Kinoblockbuster, Zeitschrift für Fantastikforschung 7.2, DOI 10.16995/zff.2881

- Ovid’s Metamorphoses Research Project, University of Huelva – Liste der Manuskripte und Editionen, Forschungsprojekt zu einer neuen kritischen Edition

- Text, Bild und Ton: Wie klangen Ovids Metamorphosen? Das Ovid-Projekt Berlin-Potsdam. Abbildungen aus den Neuen Kammern des Schlosses Sanccouci und Rezitationsbeispiele. Dazu ein Artikel in der Pegasus-Onlinezeitschrift 2004 (Autoren H. Otten, D. Drescher, M. Müller), DOI 10.11588/pegas.2004.3.35676

Untersuchungen zu einzelnen Episoden des Epos

- Actaeon:

- Maria Moog-Grünewald (2008): Diana und Actaeon, in: Hg. Beat Wismer et al. (Hg.): Der verbotene Blick auf die Nacktheit (Ausstellungskatalog), Universitätsbibliothek Tübingen

- Katharina Krause: Poesie und Bild. Die Actaeon-Geschichte in Ovids Metamorphosen, 2004, S. 147-167, online bei ArtDoc.

- Marsyas:

- Ursula Renner / Manfred Schneider (Hgg.): Häutung. Lesarten des Marsyas-Mythos, München 2006, online bei: Digi20 Bibliothek

- Frank Fehrenbach: Natur und skulpturaler Prozess, 2000, ArtDoc. In diesem Aufsatz werden Skulpturen zu den Themen Hiob und Marsyas vorgestellt.

- Ingo Gildenhard / Andrew Zissos: Barbarian variations. Tereus, Procne and Philomela in Ovid (Met. 6.412-674) and Beyond, in: Dictynna 4 (2007)

- Kathryn Balsley: Between Two Lives: Tiresias and the Law in Ovid’s Metamorphoses, in: Dictynna 7 (2010)

- Bill Gladhill: Gods, Caesars and Fate in Aeneid 1 and Metamorphoses 15, in: Dictynna 9 (2012). Ein Vergleich des Augustus-Bildes in Vergils Aeneis und Ovids Metamorphosen.

Ars amatoria

- Text: Bibliotheca Augustana ♠ Musis Deoque ed. A. Ramirez de Verger (2003) und A. Tedeschi (2010, elektronische Edition)

- Lindsay Watson: The Bogus Teacher and his Relevance for Ovid’s Ars Amatoria, in: Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge, 150 ( 3/4. 2007), S. 337-374, online: Direktlink bzw. über das Inhaltsverzeichnis. Der Autor skizziert zuerst anhand einiger Beispiele aus der antiken Literatur das Bild des ‚bogus teacher‘, d.h. des falschen, irreführenden Lehrers, und versucht danach zu zeigen, dass der Narrator in Ovids Ars diesem Bild in den meisten Punkten entspricht. Aus dem Text könne man ablesen, dass die inneren Widersprüche der Liebeslehre in einem Maße auffallend sind, welches nur den Schluss zulässt, dass diese Lehren sich selbst ad adsurdum führen.

- Markus Janka (2004): Ovid lesen heute: Der Doctor Amoris im Multimediazeitalter. Pegasus-Onlinezeitschrift, DOI 10.11588/pegas.2004.3.35657

Heroides

- Eine umfangreiche Linkliste mit Rezeptionszeugnissen für die einzelnen Heroiden-Briefe beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg, erstellt vom Autor dieser Website.

- Jörg Hoffmann: Medeae Medea forem! : zur Euripidesrezeption Ovids in den Heroides, Online-Dissertation 2009, Universität Mainz, URN: urn:nbn:de:hebis:77-34106

- Thea Selliaas Thorsen: Scribentis imagines in Ovidian Authorship and Scholarship. A study of the Epistula Sapphus (Heroides 15), Online-Dissertation, 2006 Universität Bergen, Norwegen

- Heroides, Amores und andere Liebeselegien: Liveley, Genvieve / Salzman-Mitchell, Patricia (Hgg.): Latin Elegy and Narratology. Fragments of Story, Columbus [Ohio] 2008, vollständiger Download auf der Knowledge Base

Übersetzung

Grant Showerman, Loeb Classical Library, 1931, Theoi.com

Abbildungen

Beim Google Art Project: Tizian, Bacchus und Ariadne, um 1520 – Canova, Achilles übergibt Briseis an Agamemnos Boten

Amores

Kommentierte Ausgabe (in englischer Sprache)

In den Dickinson College Commentaries gibt es einen Kommentar zum 1. Buch der ‚Amores‘. Autor: William Turpin. Zu jedem der 15 Gedichte liest man einen Kommentar (mit Angaben zur Sekundärliteratur), ferner gibt es Vokabellisten und den Text mit Angaben zur Länge der Vokale, schließlich kann auch eine Datei heruntergeladen werden, die in Google Earth integriert werden kann und dann die in den Gedichten erwähnten Orte anzeigt. Zum Kommentar. Hierzu gibt es eine Rezension bei BMCR.

Linkempfehlungen

… beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Übersetzung

Projekt Gutenberg (Hermann Oelschläger, 1880)

Tristia

Tristia 1,3: Die Nacht des Abschieds, Text und Übersetzung mit Interpretationsfragen für den Unterricht beim Landesbildungsserver (Lektüreprojekt Flucht und Exil in der römischen Antike)

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Phaedrus

Phaedrus, 1. Jh. n. Chr.

Lateinischer Text

Packard Humanities Institute, ed. Guaglianone 1969 ♠ Musis deoque, ed. Perry 1965 ♠ The Latin Library ♠ Bei Gottwein gibt es den lateinischen Text mit Übersetzungen

Im Grazer Repositorium antiker Fabeln werden die Fabeln des Phaedrus mit grammatischen, interaktiv steuerbaren Erläuterungen und mit Übersetzungen angeboten.

Unterrichtsmaterial

Latein-unterrichten.de (Ulf Jesper): Phaedrus – So ist das Leben – Fabeln mit Lektürehilfen und Bildern als Anregungen zur Interpretation

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Plautus

T. Macc[i]us Plautus, um 240 v. Chr. – 184 v. Chr.

Plautus in der Tabelle zur römischen Geschichte (Landesbildungsserver BW)

Lateinischer Text

Perseus: Mostellaria (Die anderen Werke sind über die Navigation am linken Rand zu erreichen) ♠ Musis Deoque, Komödien – die Komödien sind in der rechten Hälfte des Bildschirms verlinkt. Der Button METRES oberhalb des Textes zeigt die Metren vollständig an. ♠ The Latin Library ♠ Packard Humanities Institute

Übersicht über die Werke und ihre Ausgaben

Auf Theatrum.de (Landesarchäologie Mainz) findet man eine Liste aller Stücke des Plautus mit Angaben zu den Editionen und Übersetzungen, ferner wichtige Testimonia.

Übersetzungen

- Amphitruo bei Zeno.org

- Verschiedene Übersetzungen beim Projekt Gutenberg, teils von J.J.C. Donner (1799-1875, siehe die Wikipedia), teils von Artur Brückmann (1928-2009). Zu diesem Übersetzer siehe die Einführung beim Projekt Gutenberg.

- Lateinischer Text mit Übersetzung bei Erich Gottwein: Miles Gloriosus und Rudens

Unterrichtsmaterial

- latein-unterrichten.de (Ulf Jesper): Übergangslektüre – Vereinfachte Version der Mostellaria

- Beim Österreichischen Bildungsserver wird ein vereinfachter lateinischer Text der Mostellaria angeboten. Zusätzlich findet man Schülerarbeiten, die bei der Erstellung einer Broschüre zu einer Aufführung des Stückes entstanden sind, z. B. zur Bedeutung der Namen der Figuren. Mostellaria – Schule.at.

Aufsätze

Eckard Lefèvre: verschiedene Aufsätze zu Plautus, Lexikonartikel u. a., überwiegend zum freien Download, bei FreiDoc (Universität Freiburg)

Wilfried Stroh: Römisches Theater

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Properz

S. Propertius, geb. um 47 v. Chr.

Properz in der Tabelle zur römischen Geschichte (Landesbildungsserver BW)

Texte

MusisDeoque: Elegieae (ed. Fedeli 1984/2005) ♠ PHI Latin Texts, ed. G. P. Goold ♠ Perseus, ed. V.Katz 1995 ♠ Textkritische Edition von Michael Hendry, Curculio.org. Zu dieser Website siehe die Darstellung in der Dissertation ‚Antikerezeption im Internet‘. ♠ The Latin Library

Übersetzungen

- Vincent Katz, 1995, bei Perseus. Der lateinische Text kann über die Navigation am rechten Bildschirmrand geladen werden.

- Johann Heinrich Voß beim Projekt Gutenberg

- Karl Ludwig von Knebel, ein Zeitgenosse und Freund Goethes (hier der Wikipedia-Artikel) übersetzte die Elegien, die jetzt in einem Google-Book zugänglich sind. Zum Öffnen des Buchs muss man auf das Bild des Buchumschlags klicken.

Bibliographien

A Hellenistic Bibliography (Martine Cuypers) und Dictynna.

Didaktisches

Der österreichische Bildungsserver bietet eine umfangreiche Textsammlung zur Liebeslyrik, mit lateinischen Texten, einführenden Hinweisen und Übersetzungshilfen. Dort gibt es auch Texte aus den Properz‘ Elegiensammlung. Eingangsseite – um das WORD-Dokument herunterzuladen, muss man auf den Link ‚eduhi.at‘ in der Bildschirmmitte klicken.

Sekundärliteratur

W.R. Johnson: A Latin lover in ancient Rome: readings in Propertius and his genre, 2009, Ohio State University

Michèle Lowrie: Divided Voices and Imperial identity in Propertius 4.1 and Derrida, Monolingualism of the Other and Politics of Friendship, Dictynna 2011

Donncha O’Rourke: ‘Eastern’ Elegy and ‘Western’ Epic: reading ‘orientalism’ in Propertius 4 and Virgil’s Aeneid, Dictynna 2011

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Publilius Syrus

Publilius Syrus war ein Theaterdichter des 1. Jh. v. Chr., von dem keine Theaterstücke, sondern nur Sprüche bzw. Sentenzen überliefert sind.

Quellentexte über Publilius Syrus bei Theatrum.de

Wikipedia

Text

bei der Bibliotheca Augustana und bei TheLatinLibrary.

Unterrichtsmaterial

- Sammlung von Sprüchen und Linkempfehlungen beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg

- Für den Unterricht aufbereitete Sequenzen bei Collatinus.org (französisch); oder Zugang hier.

Weiteres

Einige Sentenzen in Übersetzung. Über den Dichter: Encyclopedia Britannica

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Seneca d.J.

L. Annaeus Seneca, um Chr. Geburt – 65 n. Chr.

Seneca in der Tabelle zur römischen Geschichte (Landesbildungsserver BW)

Texte

PHI Latin Texts ♠ Perseus Hinweis: Um die Liste mit den Texten sehen zu können, muss man auf den blauen Pfeil vor dem Namen des Autors klicken. ♠ Die Bibliotheca Augustana ♠ The Latin Library ♠ Université Catholique de Louvain, Explication d’auteurs latins

Didaktisches

Seneca-Texte, für den Unterricht aufbereitet, mit Vokabelangaben, beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg.

Andreas Fritsch: Zur Seneca-Lektüre im Lateinunterricht – ein Überblick, Pegasus Online-Zeitschrift 2012, https://doi.org/10.11588/pegas.2012.2.35366

Übersetzungen

- Trostschriften und De vita beata bei Zeno.org (Übersetzungen aus dem 19. Jh.)

- De otio, Romanum.de, Übersetzer: Rainer Lohmann (21. Jh.)

- Übersetzungen bei Gottwein

Online-Lexika

- Wikipedia, deutsch

- Wikipedia, englisch

- Stanford Encyclopedia of Philosophy Autorin: Katja Vogt, 2007, Überarbeitung 2015

- Der Artikel der Internet Encyclopedia of Philosophy über die Stoa

Im Internet verfügbare Untersuchungen zu Seneca (Auswahl)

- Jan-Wilhelm Beck (2019): Menschenwürde in Rom. Cicero, Seneca, Plinius und (ihre) Sklaven, Göttinger Forum für Altertumswissenschaften

- Jan-Wilhelm Beck, Senecas zweiter Brief: Sein ‚Hinweis für Benutzer‘, in: Rheinisches Museum 2007, S. 96-108. (Hier das Inhaltsverzeichnis )

- Alexander Eisgrub (2023): Handlung, Bühnengeschehen, Personen und Deutung, Online-Dissertation Würzburg – URN: urn:nbn:de:bvb:20-opus-6767

- Magnus Frisch (2019): Reicht es, seine Affekte und Leidenschaften zu mäßigen, oder sollte man sie ganz beseitigen? Ars philosophandi

Auf der Seite von Magnus Frisch findet man einige weitere Texte über Seneca, vor allem zur Frage, wie Seneca heutigen Lesern Lebenshilfe geben kann, z. B. „Omnia mea mecum porto – Wie Sie sich von materiellem Besitz unabhängig machen“ (Ars philosophandi). Mit der Suchfunktion auf Ars-philosophandi findet man alle Texte. - Brad Inwood (2022): The Pitfalls of Perfection: Stoicism for Non-Sages, Philodorema/Parnass Press

- Annerose Niem: Seneca, De Providentia. Ein Kommentar (Dissertation; Osnabrück 2002), Downloadseite bei der Universität Osnabrück

- Anna Schreiber-Schermutzki: Trauer am Grab – Trauerdarstellungen auf römischen Sepulkraldenkmälern. Diese Dissertation behandelt auch die Trostschriften Senecas. Universität Freiburg. URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-69581 – Empfohlen sei auch der Abbildungsteil der Dissertation.

- Klaus Schöpsdau: Seneca über den rechten Umgang mit Büchern, online: Rheinisches Museum 2005, S. 95-102. (Hier das Inhaltsverzeichnis )

- Samuel Shearn (2024): Troststrategien bei Seneca und Augustin. Anregungen für die Systematische Theologie, Hermeneutischer Blätter

- Fabio Tutrone (2023): Healing Grief – A Commentary on Seneca’s Consolatio ad Marciam, De Gruyter Open Access

Rezeption

- Heiner Müller im Gespräch mit Alexander Kluge über Seneca: Der Tod des Seneca – Cornell University. Sendung vom 26. April 1993. Es ist ein Transkript verfügbar.

- Robert Schwentke, Seneca – Oder: Über die Geburt von Erdbeben – Informationen über diesen Film bei der Berlinale und Wikipedia und IMDB

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Sulpicia

Sulpicia in der Tabelle zur römischen Geschichte (Landesbildungsserver BW)

Text bei der Bibliotheca Augustana und PHI Bibliothek

Übersetzung von A.S.Kline, Poetry in Translation und von Eduard Mörike (1840): Google Books. Verschiedene Übersetzungen bei Deutsche-Liebeslyrik.de

Probst, Veit / Probst, Susanne: Frauendichtung in Rom. Die Elegien der Sulpicia, in: Der Altsprachliche Unterricht 35 (1992), S. 19-36, Heidelberger Dokumentenserver

Wikipedia ♠ englische Wikipedia (mit präzisen Literaturangaben zur philologischen Forschung).

Jacqueline Fabre-Serris: Ovide lecteur de Sulpicia ? Déclaration amoureuse et stratégies d’énonciation dans le Corpus Tibullianum 3.11, 3.13 et l’Héroide 4. Dictynna 17 (2020). https://doi.org/10.4000/dictynna.2176

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Valerius Maximus

Valerius Maximus, geb. in der 1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr.

Valerius Maximus verfasste sein Werk Facta et dicta memorabilia (Denkwürdige Taten und Worte) ca. 27 – 31 n. Chr.

Valerius Maximus in der Tabelle zur römischen Geschichte (Landesbildungsserver BW)

Text bei der Bibliotheca Augustana und bei PHI Bibliothek (ed. Kempf 1888).

Texte für den Unterricht in der Lateinischen Bibliothek beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Aufsätze

Tara Welch: Was Valerius Maximus a Hack?, American Journal of Philology 134 (2013)

Rainer Jakobi: Mutatus Polemo, Rheinisches Museum für Philologie 2011, über eine Anekdote bei Valerius Maxiums (6, 9, ext.1) und ihre Rezeption

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Vergil

P. Vergilius Maro, 70 v. Chr. bis 19 v. Chr.

Vergil in der Tabelle zur römischen Geschichte (Landesbildungsserver BW)

Texte

- Dickinson College Commentaries: Der Kommentar zur Aeneis (Herbst 2016) ist ein großer Gewinn. Neben Text und Kommentar zum 1., 2., 4. und 6. Buch findet man einen erhellenden Essay über Aeneas als Held von Thomas Van Nortwick, ferner Landkarten, Abbildungen von Manuskripten und Informationen über die musikalische Umsetzung der Aeneis in der Renaissance. Text und Kommentar erreicht man über den rot unterlegten Link TEXT/NOTES am Kopf der Seite. Einleitung

- Musis deoque, textkritische Editionen: Eclogae (ed. Geymonat 2008; M. Gioseffi, M. Venuti (2009) | Georgica ed. Geymonat 1973 (ohne textkr. Apparat) | Aeneis (ed. Geymonat 2008; M. Gioseffi, I. Canetta (2009)

- PHI Latin Texts (ed. Mynors 1972)

- Bibliotheca Augustana (ed. Mynors 1969)

- Perseus: Eclogae| Georgica | Aeneis |

- The Latin Library (nach J. B. Greenough, Bucolics, Aeneid, and Georgics of Vergil, 1900)

Internetseiten für den Unterricht

- Inhaltsskizzen zur Aeneis, mit Abbildungen, einer Bibliographie und Internetadressen beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg

- Vergil auf der Seite Erich Gottweins

- Virgile, L’Énéide louvaniste

- Ecloge 1, Text, Übersetzung (vom Autor dieser Website), Kommentar und Fragen zur Interpretation im Schulunterricht beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Übersetzungen

- A.S. Kline, Poetry in Translation

- Übersetzungen von Rainer Lohmann auf romanum.de: 3. Buch – 8. Buch – 12. Buch

- Wilhelm Hertzberg 1859. bei Zeno.org (Zu dieser Übersetzung vgl. Worldcat)

- Johann Heinrich Voß, 1799, beim Projekt Gutenberg

- Friedrich Schillers Übersetzungen aus dem 2. Buch ( Untergang Troias) und dem 4. Buch (Dido): Wikisource.org und bei Google Books

Rezeption

Eine künstlerische Auseinandersetzung mit Vergils Epos. Schauspiel, Performance, Film und Musik. Keine leichte Kost, aber ein Aufweis der Aktualität des alten Textes. Sie auch bei Lenz Fondazione

Der Aeneis-Kommentar bei den Dickinson College Commentaries erschließt die musikalische Vergil-Rezeption der frühen Neuzeit, mit Noten und Tonbeispielen. Eingangsseite

Literatur Zu einzelnen Büchern der Aeneis

1. Buch (und die Figur der Dido)

- Christiano Castelleti: Following Aratus‘ plow : Vergil’s signature in the „Aeneid“, Museum Helveticum 2012 Der Autor vertritt die These, dass Vergil im Proömium der Aeneis ein Akrostichon verborgen hat.

- Bill Gladhill: Gods, Caesars and Fate in Aeneid 1 and Metamorphoses 15, Dictynna 2012

- Hartmut Wulfram: Descriptio ancilla narrationis. Aeneas besichtigt Karthago (Vergil, Aeneis 1,418-493). Rheinisches Museum 2009.

- Nicholas Horsfall: „Exempla“ in Virgil’s Underworld, in: Wiener Studien 128 (2015), S. 63-67, JStor (kostenlose Registrierung nötig)

- Helen Lovatt: The eloquence of Dido: exploring speech and gender in Virgil’s Aeneid, Dictynna 2013.

Die Autorin weist hier an Didos Begrüßungsreden im 1. Buch der Aeneis (1.561-78 und 1.613-30) die emotionale Intensität und Nuancierung der weiblichen Sprache nach., und zwar auch im Vergleich mit der Begrüßungsrede des Latinus im 7. Buch.

2. Buch

Riverlea, Miriam: ‘The Making of the Wooden Horse’, in: Iris 20 (2007) Über das hölzerne Pferd bei Homer und bei Vergil

3. Buch

Helen Gasti: Narrative self-consciousness in Virgil’s Aeneid 3, Dictynna 2010

4. Buch

Siehe unten: Gildenhard und oben, 1. Buch/Dido

6. Buch

- John L. Penwill (1995): Myths, Dreams and Mysteries: Intertextual Keys to Aeneid 6, in: IRIS 2018 (Reprint from IRIS 1995). Inhaltsverzeichnis IRIS 2018 oder Direkter Download (PDF)

- Catalin Anghelina: The Homeric Gates of Horn and Ivory, in: Museum Helveticum 67 (2010), S. 65-72. Behandelt wird in diesem Aufsatz Od. 19.562-567, in denen Penelope dem von ihr noch nicht erkannten Odysseus von zwei Toren erzählt, aus denen die Träume kommen, eines aus Horn, das andere aus Elfenbein. Diese Passage nimmt Vergil in Aen. 6.893-896 auf.

7. Buch

- Marios Skempis: Caietas undying Fame: Aeneid 7.1-7, Museum Helveticum 67 (2010), Pers.Ident.: http://doi.org/10.5169/seals-109709

Der Autor untersucht die Bedeutung der Amme Caieta und die mit dieser Figur verbundenen intertextuellen Bezüge auf ein Gedicht des Kallimachos. - Lindsay Zoch: An introduction to Aeneid 7, in: Iris 28, 2015, S. 39-44

8. und 9. Buch

- John Penwill: Reading Aeneas‘ Shield, in: Iris 18, 2005

- Woldemar Görler: Kontrastierende Szenenpaare: Indirekte Präsenz des ‚Autors‘ in Vergils Aeneis, in: Rheinisches Museum 129 (1986), S. 285-305. Vergleich des Aufbruchs der Heere des Euander (Aeneis 8,585-593) und der Latiner (Aeneis 9,25-34).

- Eine Einführung in eine Interpretation des Schildes des Aeneas bietet auch der Wikipedia-Artikel Ekphrasis. Die entsprechenden Vergleiche zwischen Homer und Vergil fehlen im deutschen Pendant.

Artikel über das gesamte Werk, v.a. auch über Vergil und Augustus

- Fritz Felgentreu: Vergil und die Aeneis, Pegasus-Onlinezeitschrift 2004

- Eckard Lefèvre: Romidee und Romkritik bei Sallust und Vergil, in: Latein und Griechisch in Baden-Württemberg 32 (2004), S. 11- 20, online: Universität Freiburg

- Eckard Lefèvre: Cicero und Vergil als literarische Zeugen des Übergangs vom Bürgerkrieg zur Pax Augusta : von den ‚Orationes Philippicae‘ zur ‚Aeneis‘, in: Latein und Griechisch in Baden-Württemberg 35 (2007), S. S. 32 – 45 – URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-52141, Universitätsbibliothek Freiburg

- Adam Parry: The two voices of Virgil’s Aeneid, in: Arion 2, No. 4 (Winter, 1963), S. 66-80. JStor (kostenlose Registrierung nötig)

- Donncha O’Rourke: ‘Eastern’ Elegy and ‘Western’ Epic: reading ‘orientalism’ in Propertius 4 and Virgil’s Aeneid, Dictynna 2011

- Nikolaus Ruf: Augustus und der Principat: Eine Unterrichtseinheit: Pegasus-Onlinezeitschrift 2006

- Ulrich Schmitzer: Friede auf Erden? Latinistische Erwägungen zur Pax Augusta in interdisziplinärer Perspektive (Antrittsvorlesung 2004): Humboldt-Universität Berlin

- Ulrich Schmitzer: Das Abendland braucht keinen Vater mehr. Vergils Aeneis auf dem Weg in die Vergessenheit – Propylaeum

- Jürgen Paul Schwindt: Rom und der Osten oder Von der Schwierigkeit, sich zu orientieren (von Catulls Odyssee zu Horaz‘ Aeneis), Dictynna 2012

- Antonie Wlosok: Freiheit und Gebundenheit der augusteischen Dichter, in: Rheinisches Museum 143 (2000), S. 75-88.

Frei zugängliche elektronische Bücher, Dissertationen u. Ä.

- Bouquet, Monique/Morzadec, Françoise: La Sybille. Parole et représentation, Open Edition Books, online 2016, Druckwerk 2004

- Gildenhard, Ingo: Virgil Aeneis 4,1-299 Open Edition Books, online 2016, gedrucktes Werk Cambridge 2012.

Dieses Buch enthält den Text, einen Kommentar und umfangreiche Interpretationen. - Jörg Rüpke: Antike Epik. Zur Geschichte narrativer metrischer Großtexte in oralen und semioralen Gesellschaften, Potsdam 1998. Vorlesungs-Script, 235 S., Universität Potsdam

- Isabel Platthaus: Höllenfahrten : die epische ‚katábasis‘ und die Unterwelten der Moderne, München 2004, Digi20 – Bezug: 6. Buch der Aeneis.

- Wolfgang Polleichtner: Aeneas‘ emotions in Vergil’s Aeneid and their literary and philosophical foundations: an analysis of select scenes, Dissertation 2005, University of Texas Library, URI: http://hdl.handle.net/2152/3989

- Leendert Weeda: The Augustan poets: their Master’s voices? A study of the political views of Vergilius, Horatius and Propertius, Dissertation 2010, Radbout University, online: ttp://hdl.handle.net/2066/85997

Hinweis: Die Suche nach [aeneis] im Suchfeld der Buchsammlung Digi20 – Digitale Sammlungen erbringt eine Fülle weiterer Fundstellen in frei zugänglichen, vormals nur im Druck erhältliche Büchern von ca. 1970 – 2007.

Rezeption

- Eine Parodie auf die ‚Aeneis‘ von Alois Blumauer, 1827: Bayrische Staatsbibliothek München

- Siegmar Döpp: Vergilrezeption in der ovidischen ‚Aeneis‘, in: Rheinisches Museum 134 (1991), S. 327 – 346

- Rezension zu Irene Vallejo: Elyssa, Königin von Karthago, DLF

- Lena Sundheimer: Wandlungen der Unterwelt bei Thomas Mann und James Joyce, Dissertation Bonn 2013, Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, urn:urn:nbn:de:hbz:5-31827

- Vergils „Aeneis“ und John Williams „Augustus“ – ein Essay anlässlich John Williams‘ Roman Augustus, in: Der Freitag 2016. Der Name des Autors wird leider nicht genannt. Ferner Rezensionsnotizen zu Williams‘ Roman bei Perlentaucher.

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑

Vitruv

Marcus Vitruvius Pollio, 1. Jh. v. Chr.

Wikipedia ♠ Wikipedia (engl.)

Text

PHI Latin Texts, ed. Krohn 1912 ♠ Bibliotheca Augustana ♠ The Latin Library

Übersetzungen und Didaktisches

Englische Übersetzung bei Lacus Curtius. Es öffnet sich zuerst der lateinische Text; die Übersetzung ist bei jedem Absatz verlinkt.

Artikel

- Eine Einführung in das Werk Vitruvs beim Deutschen Museum München

- Ein Artikel in der Zeitschrift Spektrum. Den ganzen Artikel kann man als PDF-Datei herunterladen; Link am Ende des Textes.

↑ Zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite ↑